第4章では以下の点について学んでいきます。

- 部下に対するアプローチと心構え

- 部下とのコミュニケーション

- リーダーシップを発揮する

- 部下のモチベーションを高める

- 多様な人材のマネジメント

部下に対するアプローチと心構え

本節では、マネジャーが部下のマネジメントをする際のポイントを紹介します。

1-1. 部下の自立性や自発性を尊重する

マネジャーは、部下を単なる自分の補助者、あるいは道具とみるべきではない。

部下を動かそうとするなら、まずは部下を尊重しなければならない。

マネジャーは、大前提として、まず部下の自立性や自発性を信じて、部下の意見を尊重することが飛鳥である。

ものの見方の相違や理解の違いがわかれば、お互いが納得できるまでコミュニケーションをとることが可能となる。

当然のことだが、部下の意見を取り入れた結果失敗したときは、マネジャーは、本人(部下)の意見を聞き、場合により自制を促し、誤った点の自覚を持つべく指導していくことが必要である。

また、マネジャーは、部下の自立性を尊重し、そのことをチーム内でオーソライズしていくことが必要である。

マネジャーによるこのような活動を通じて、部下は、マネジャーが自分のことを信頼してくれているとの実感を持つことができる。

部下の自立性や自発性を尊重し、チーム内での立場を認めるプロセスは、部下とマネジャーとの信頼関係に大きな影響を与えていく。

ポイントは、長期的なスタンスで部下を育てるという視点である。

1-2. 部下の信頼を獲得する

部下がマネジャーを信頼しているチームは、想像以上の価値を創造し、強い力を発揮することができる。

部下は、目標に対する強い責任感を持つマネジャーへの信頼があってはじめて、安心して自分の能力を発揮し、目標達成に向け大きな力を発揮する。

マネジャーは、部下からの信頼を獲得するための前提として、それぞれの部下が有する経験や技量の差を踏まえつつ、それぞれの部下の活動状況を把握し、部下が乗り越えられないと感じた障害やリスクを分析・理解し、必要な支援を実施する。

実は、この部下に対する支援は、マネジャーが部下からの信頼を獲得する上での大きな力となる。

1. 利己主義に陥らない

部下がマネジャーを信頼する要素の1つは、マネジャーの持つ廉潔感である。

チームの成果をチーム全体の手柄として部下とその喜びを分かち合うスタンスを常に取り続ける必要がある。

くれぐれも「成果はマネジャーのもの、失敗は部下のせい」というスタンスであってはいけない。

2. 目標に対する真摯な姿勢

マネジャーの目標に対する真摯な姿勢に部下は注目している。

ときにマネジャーは、意に沿わない目標をその上司から課せられることがある。

このような場合、部下の関心事は、目標に対するマネジャーの姿勢・意欲であり、マネジャー自身がチームの目標に対する真摯な姿勢・意欲を部下に示すことが重要である。

・チームの目標は自分の好みで判断しないこと

・仮に意に反する目標を設定された場合でも、自分の疑問点を解消すべく情報を分析し、質さなければならないことや改善点があれば、上司に相談していく

また、マネジャーは必ずしも専門的知識・技術力のすべてが部下より優れている必要はない。

部下の持つ専門知識や経験を有効に活用して、新しい価値の創造へと導く能力に長けている人こそ優秀なマネージャーであるといえる。

3. 公私のけじめをつけ、折り目正しい態度と行動を心がける

マネジャーには、公私の区別を大事にする姿勢が必要である。

チーム内の人間関係の円滑性を図ることは必要だが、公務と私用を明確に区別できなければ目標達成のための緊張感は次第に薄れていくことになる。

また、公私の混同は、経費の流用や社内不正にもつながり、コンプライアンス上も問題行動に発展しやすい環境となる。

また、部下に日常的に接する際の心得は以下のとおりである。

- 始業時、部下と出会ったら、率先してあいさつする

- 部下に役割分担を支持し、その実施状況や終了報告を受けたときは、その労をねぎらう言葉を忘れない

- 部下に注意すべき時は、その場で遠慮なく指摘すべき。ただしTOPはよく考えること。年配の部下を若い部下の前で厳しく注意するようなことは避ける

- 叱るよりほめる。賞を先にして罰を後にすること

- 自ら率先垂範をすべき。プロジェクトの難題に遭ったときは率先してマネジャーがその処理にあたり、部下を孤立させない

1-3. 部下を注意する際の留意点

マネジャーは、チームの責任者として、部下の不適切な行動に対しては注意(叱責)をすることも必要である。

以下に部下に注意する場合の留意点を挙げる。

- 注意する前に、事実関係をよく確認すること

- 注意は、直接本人にすること

- 注意をする前に、本人の存在価値を認める旨を示すこと

- 注意する目的を明らかにすること

- 本人の自尊心を傷つけない表現をすること

- 本人の同僚、部下や部外者の前で注意しないこと

「怒る」と「叱る」の違い

「怒る」:不満・不快なことがあって、我慢できない気持ちを表す、あるいは腹を立てる。怒る側の感情的動機の発露として、相手を責める。

「叱る」:相手の言動のよくない点などを指摘して、強くとがめるという意味を持つ。叱る目的は、相手に対して同じような誤りや失敗の防止と反省を促すことである。

「叱る」ときは基本的に部下の存在や価値を認めていることが相手に伝わるという効果を持ち、部下自らも反省をし、行動を改善するという変化につながる。

部下とのコミュニケーション

ここでは、部下とのコミュニケーションにおいて重要となるポイントを解説していく。

部下に対する業務指示

マネジャーは、部下に対して業務を支持する際、指示内容が正確に部下に伝わるように以下の点について意識しなければならない。

- 指示の内容は簡潔明瞭であること

- 指示の内容を相手に確認させること

- 指示した内容は、可能な限り記録として残すこと

「業務機能の明確化」と「業務内容の具体化」

部下に対して業務指示をする際、部下に誤解を生じさせないためには「業務機能の明確化」と「業務内容の具体化」を徹底する必要がある。

「業務機能の明確化」とは、業務が果たす役割(働き、作用)を明示するということである。

「業務内容の具体化」とは、業務機能として示される役割に関連する作業内容を具体化して、「何を、どうすべきか」を明確に示すことである。

例:「伝票を処理する」という業務機能

「処理する」→「保管する」「破棄する」「記録する」のように具体化していく

マネジャーはこれらを意識的に心がけ、業務の目的に沿った適切な指示を行うことが大切である。

部下に適切な業務報告をさせる

マネジャーは、部下に指示した業務の実施状況を具体的、個別的に把握する必要がある。

部下が自ら進んで自分の業務状況を報告し、指示したことを確実に実行しているかどうかを報告するように励行すること。

よく言われる「報告・連絡・相談(報・連・相)」が大切である。

業務というものは、単に与えられた仕事を実行すればよいというものではない。

部下は、自分の担当業務を実施し、その結果をマネジャーに報告してはじめて仕事が完結する。

部下がその報告を放置すれば、マネジャーとしては、チームとしての目標達成に向けた実施状況が判然とせず、全体の目標達成のレベルがわからなくなってしまう。

部下の報告が滞りがちのときは、マネジャーは、「促されてはじめてするようでは、与えられた業務を実行していないことと同じだ」ということをその部下に指摘する必要がある。

「業務は、報告をもって完結する」ことを徹底すること。

客観的な報告を上げるよう指示する

報告は、5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)を心がける。

つまり報告の内容が客観的であり、正確なものであるほど価値が高いということを徹底することである。

客観性を担保するために、記録やメモ・写真等の資料の提供を求めることも重要である。

マネジャーは、報告者に対して、まずは見てきた事実だけを機械的に報告するよう指導する。

また、報告の中に5W1Hで欠けた情報はないかを吟味する必要がある。

そのあとに初めて、報告者の感想ないし推測を聞くようにする。

アクシデント情報は優先的に報告させる

アクシデントに関する情報は、マネジャーにとってチームの目標達成に重大な支障を生じさせるおそれがある出来事である。

大きな問題に発展する前に、アクシデント報告は優先して励行するよう部下に指示する必要がある。

コミュニケーションの断絶を防ぐ

基本的にマネジャーは部下の報告を常に受けられる体制をとる必要がある。

マネジャーはコミュニケーションの断絶を防ぐために次のような工夫をするとよい。

マネジャーが報告を受けられる時間を設定する

これは、設定した時間以外は報告を受けないということではない。

どのようなことであっても報告を受ける時間帯を設けるという意味である。

もちろん、アクシデント情報は常に報告の回線をオープンにしておくことは忘れてはならない。

できるだけface to faceの報告を受けるように工夫する

組織によっては、連絡はメールやチャットツールなどで行うことを基本とするところもある。

一見効率的だが、こうした連絡を過度に重視すると、文字の情報に限定されてしまい、周辺情報が収集できなくなる。

マネジャーは、face to faceによる報告を通して、部下の表情や雑談の中から言葉として表現されていない情報を読み取ることも大切である。

リーダーシップを発揮する

ここではリーダーシップの発揮について解説していく。

リーダーシップの意味とその必要性

新しいプロジェクトを進めるときや、新規事業を推進するとき、リスクが顕在化したときに、リーダーシップを発揮することにたけているマネジャーは頼もしい存在となる。

リーダーシップについては、学術的には、ある共通の課題達成において、他者からの援助や支持といった協力を得ることができるようにするための社会的な影響のプロセス(『An Integrative Theory of Leadership』(Martin Chemers))とされている。

しかし、リーダーシップを発揮するマネジャーとは、チームの人々に共通の目標を理解させて、達成のためのベクトルを合わせられる調整力を持った人のことをいう。

マネジャーは、部下とともに目標達成に取り組むためには、リーダーシップを発揮し、チーム内の人々を導く能力が必要となる。

また、部下との目標の共有化のプロセスにおいて、様々なヒューマンスキルが必要となってくる。

リーダーシップを発揮する際に役立つ理論

ここではリーダーシップの発揮に役立つ理論を解説していく。

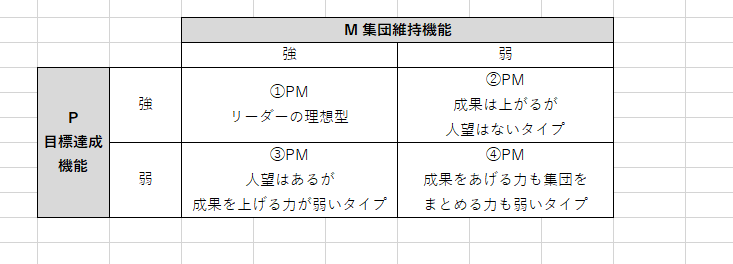

PM理論

PM理論は、リーダーシップを、目標設定や計画立案、メンバーへの指示などにより目標を達成する能力であるP機能(Performance function「目標達成機能」)と、集団における人間関係を良好に保ち、チームワークを維持・強化する能力であるM機能(Maintenance function「集団維持機能」)で構成されるものと捉え、これら「P」と「M」の2つの能力要素の強弱に分類する考え方である。

リーダーはPM理論の活用等により明らかになった問題点を分析し、望ましいリーダーシップを発揮するために、積極的な行動をとることが重要である。

SL理論

SL理論は、ポール・ハーシィ(Paul Hersey)とケン・ブランチャード(Ken Blanchard)によって提唱されたリーダーシップに関する理論である。

SLは「Situational Leadership」の略語であり、一般にリーダーシップに関する「状況対応理論」や「条件適応理論」などと訳されている。

SL理論は、「リーダーがどう振舞うべきか」というように、理想的な行動様式があるのではなく、リーダーシップを発揮すべき対象である部下(follower)の仕事のスキルや、必要とするアドバイスの内容等に応じてリーダーシップのスタイルは異なるとする考え方である。

部下のモチベーションを高める(動機づけ)

ここでは、動機づけの意味とマネジャーが留意すべきことについて解説していく。

動機づけの意味

企業におけるチームは人によって成り立っているため、働く意欲にあふれた人が集まらなければ、よい成果は生まれない。

しかし、働く意欲というのは人それぞれであり、意欲が高い人もいれば低い人もいる。

マネジャーは、部下の働く意欲を高める(動機づけをする)ことが必要である。

動機づけ:モチベーション(Motivation)ともいわれる。人がある目標や結果に向かって行動し、それを達成するまで維持する働き

心理学では、動機づけには「動因(ドライブ)」と「誘因(インセンティブ)」という2つの要因が必要だと考えられている。

動因:人の内にある欲求や願望

誘因:人の外にあってその人の「欲しいという気持ちを満たすもの」。すなわち目標や目的

人は、この「欲しい」という気持ちと「欲しいという気持ちを満たすもの」がなければ、積極的に行動を起こさないということである。

部下が仕事に対する意欲を高めるための動因に当たるのは、「積極的、能動的に働きたい」という気持ちである。

マネジャーは、部下との話し合いや激励するなどの行為を通じて部下に働きかけて、働く意欲を起こさせる。

誘因に当たるのは、働きたいおいう気持ちを起こさせる外的要因である。

マネジャーは、部下のやる気を起こす仕組みをつくり、部下が能動的、積極的に仕事に取り組むようにする。

部下のやる気を起こす仕組みの例:

- マネジャーが率先して働き職場の雰囲気を良くする

- 部下の間で営業成績を競わせる

- 成果をあげた者を表彰する制度をつくる

動機づけに際してマネジャーが留意すべきこと

マネジャーが部下に対し動機づけを行うためには、その前提としてマネジャーが部下の信頼をえていることや、マネジャー自身に部下の意欲を失わせるような問題行動がないことが重要である。

部下の信頼を得ていること

マネジャーは、部下の行動に対する適切な対応を行うことが必要である、

部下は褒められたり注意されたりすることによって、マネジャーへの信頼を高めていく。

また、そうすることにより、チーム内の価値観が方向付けられ、信頼度がさらに増す。

マネジャー自身の問題点の点検

マネジャー自身が、部下の意欲を失わせるような問題行動を行っていることがある。

部下を必要以上に落ち込ませ、行動を消極的にし、やる気をなくさせる行動をとる場合などである。

また、部下は、マネジャーが自分をどう評価しているかということに関心がある。

マネジャーが無反応だと、部下は不安を感じ、最終的には不審を抱くようになる。

マネジャーの問題行動の例:

- 小さなミスについても厳格で、失敗しないことを重視する

- 問題が起こるたびにマネジャーが表情を変える

- マネジャーが部下の創意や新しい試みにあまり関心を示さない

- 部下をほめも注意もせず、部下とは単に仕事上のやりとりしかしない

動機づけの具体的なアプローチ

マネジャーは、個々人に対して動機づけをするに際しては、部下を長所から見る習慣を身につけるということをとくに心がける必要がある。

このようなマネジャーの態度は、部下を勇気づけ、積極的に新たな仕事へと挑んでいく力となる。

一方、マネジャーの中には、部下の嫌な面や短所を見つけようとする人もいる。

しかし、これは適切な態度ではない。

部下の人柄や能力を否定的に評価する態度は、部下を委縮させ、部下の能力を活かすことはできない。

仮に部下の短所や欠点が見えても、改めて相手の長所を意識的に見出し評価をするという姿勢が大切である。

部下の動機づけに際して役立つ種々の考え方

ここでは部下の動機づけに際して役立つ考え方を4つ紹介していく。

マズローの欲求段階説

欲求段階説(need-hierarchy theory)はアメリカの心理学者であるアブラハム・マズロー(Abraham Maslow)によって1954年に提唱された考え方である。

人間の欲求を低次から高次の5つの段階に分け、重要度・緊急性に従ってそれらが階層構造をなしているとする考え方である。

<成長欲求>

- 自己実現の欲求:能力を発揮して創造的活動をしたい

<欠乏欲求>

- 承認欲求:他者から価値を認められたい

- 所属と愛の欲求:他者と関わりたい

- 安全の欲求:身の安全を守りたい

- 生理的欲求:生命を維持したい

人は通常、下位の欲求がある程度充足されると、その上の欲求を満たすべく行動する。

マネジャーにとって、人間に共通する欲求について理解することは有意義であり、マズローのこの説は、モチベーションを考えるうえで重要な知識である。

5段階の欲求の内、自己実現の欲求と下位4層の欲求(欠乏欲求)の間には明確な差異があるとされている。

すなわち、欠乏欲求は、これを満たすために要因を外部の環境から得なければならないのに対し、自己実現の欲求は、自らの精神的成長のための行動に伴って得られる内的な報酬が満足要因となる。

マネジャーとして、部下の行動を予見するため、人間のどの動機や欲求が、どのようなときにどのような行為を引き起こすのかを知ることは有益である。

ハーズバーグの「2要員理論」

2要因理論は、アメリカの臨床心理学者であるフレデリック・ハーズバーグ(Frederick Herzberg)が提唱した「職務満足および職務不満足を引き起こす要因に関する理論」である。

これは、仕事の満足度に影響を与える要因は1つではなく、満足を引き起こす要因と、不満足を引き起こす要因がそれぞれ別個に存在するという考え方である。

満足を引き起こす要因:「動機づけ要因」

不満足を引き起こす要因:「衛生要因」

注意点として、衛生要因をいかに充足させても、満足感を引き出すことにはつながらない。

逆に、動機づけ要因は充足されれば満足感を覚えるが、充足されなくても不満足につながることは少ないとされている。

動機づけ要因の例:

- 仕事の内容への興味

- 昇進

- 達成感や成長感

衛生要因の例:

- 賃金・労働時間等の労働条件

- 福利厚生

- 職場での人間関係

2要因理論から部下の動機づけを考えると、部下の仕事における満足感を引き出すためには、衛生要因に働きかけて職場から不満足要因を取り除くよりも、動機づけ要因に積極的にアプローチすることが重要であるといえる。

ただし、この理論から単純に動機づけ要因を充足させることのみを考えるべきではない。

衛生要因の充足をおろそかにして動機づけ要因のみを充足しても、モチベーション向上の効果は限定的と考えられている。

XY理論

XY理論は、アメリカの心理・経営学者ダグラス・マグレガー(Douglas McGregor)の著書『The Human Side of Enterprise』(企業の人間的側面)(1960)の中で提唱された人間観と動機づけに関わる理論である。

マグレガーは、人間行動についてのマネジャーの考え方がチーム運営の在り方を大きく左右するものであり、この考え方は大きくX理論とY理論という人の働き方に対する2つの対照的な見解に分類されると提唱した、

また、X理論とY理論は、対照的なマネジメントスタイルを表す際にも用いられることがある。

X理論

X理論では、平均的人間は生まれつき仕事が嫌いであり、できることならしたくないと考えているとされる。

X理論における人間の性質と行動は、マズローの欲求段階説における物質的欲求(生理的欲求や安全・安定を求める欲求といった相対的に低次の欲求)を比較的多く持つ人間をモデルとしている。

X理論におけるマネジメントスタイルでは、仕事を細かく規定し、統制し、四六時中、密接に監督しなければならず、懲罰をもって脅したり昇給を約束するなど「アメとムチ」によりモチベーションを維持する必要がある。

逆に、人々の生理的欲求や安全・安定への欲求が満たされているときは、対象となる部下の欲求と適合しないため、モチベーション効果は期待できない。

X理論に基づくマネジメントを続けると、実際に、そのチームの人々は強制や命令がなければ動かなくなるという効果(ゴーレム効果)が生じる。

Y理論

Y理論によれば、仕事に体力・知力を使うのは、遊びや休息と同じように自然なことであり、平均的人間は生まれつき仕事が嫌いなわけではないとされる。

Y理論における人間の性質と行動は、マズローの欲求段階説における精神的欲求(社会的欲求や自尊・承認欲求、自己実現欲求といった相対的に高次の欲求)を比較的多く持つ人間をモデルとしている。

Y理論におけるマネジメントスタイルでは、魅力ある目標と責任を与え続けることによって部下を動かす手法がとられる。

また、個人の欲求や目標とチームの目標がリンクし調和するような仕事環境を整える努力がなされ、マネジャーと部下との間に、より強力的な関係がもたらされる可能性がある。

Y理論に基づくマネジメントにおいては、部下に期待することにより、部下はさらに期待に応えようと努力するという効果(ピグマリオン効果)が生じ得る。

自己決定理論

自己決定理論には内発的動機づけと外発的動機づけがある。

以下にそれぞれ詳しく解説していく。

内発的動機づけと外発的動機づけ

内発的動機づけ:興味や関心、好奇心、向上心など、自身の内部からの本質的な欲求によってもたらされる動機づけ

外発的動機づけ:行動そのものではなく、報酬や評価、賞罰など外部からもたらされる事物を実現することが目的

内発的動機づけによる行動は、自らの興味や関心といった欲求に基づいて主体的になされているため、意欲的で持続性も高く、創造的な活動など、質の高いものになる傾向がある。

外発的動機づけは、行為主体が興味や関心を抱いていない場合であっても、報酬や賞罰などにより外部から働きかけることによって動機づけを行えるというメリットがある。

他方、外発的動機づけは、目的が報酬を得ることや罰を逃れることになり、行動が消極的になったり、求められた以上の結果が得られにくくなるといった傾向がある。

また、報酬等が提示されなければ、行動しない、あるいは不満を抱くようになるといったデメリットも生じ得る。

外発的動機づけから内発的動機づけへ

上述の通り、意欲や持続性、創造性等の観点から、部下の動機づけにあたっては、内発的動機づけがなされることが望ましいと考えられる。

しかし、内発的動機づけは、賞罰など外部から与えうるものではなく、興味や関心、価値観など、個々人の内面に左右されるものが要因であるため、外発的動機づけと比べ実行が難しいと考えられる。

導入しやすい外発的動機づけから内発的動機づけへと促していくのに有用な理論として、「自己決定理論(self-determination theory)」(リチャード・M.ライアン&エドワード・L.デシ)が挙げられる。

自己決定理論では、人間の基本的な3つの心理的欲求を挙げている。

これらが満たされるとモチベーション、精神的健康が向上し、内発的動機づけが促進されると考えられる。

人間の基本的な3つの心理的欲求

自立性(Autonomy): 他者からの指示・命令や強制されたものではなく、自ら主体的に行動していると感じられる状態

有能さ(Competence): 自分には能力があり優れていると感じられる状態

関係性(Relatedness): 集団や社会に属し、周囲の人から関心を持たれている、信頼関係を維持していると実感できる状態

そのうえで、自己決定理論では、外発的動機づけから以下に示す4段階の過程を経て、内発的動機づけに至るとしている。

第1段階(外的調整):他者からの報酬を得るため、罰を逃れるためなど、外部からの統制によって行動する状態。最も自立性が低い

第2段階(取り入れ調整):他者による評価など事故の自尊心の維持や、不安や罪悪感を感じないために従う外発的動機づけ。外的調整よりも自我の関与度が高いが、統制は外部から行われている

第3段階(同一化調整):他者からの統制に、重要性や有用性といった価値を認め、その必要性によって行動する動機づけ。自己が積極的に選択して関与する。自立性が高い外発的動機づけである

第4段階(統合的調整):他者からの統制の価値を認めるだけでなく、その統制に基づく行動が、自己の別の目的や欲求を実現することに統合されて動機づけられているような状態。自立性の観点から、内発的動機づけにかなり近いが、外部からの統制に関連づけられる外発的動機づけである

外発的動機づけから、この4段階を経て、内発的動機づけに到達させるには、上述の人間の基本的な3つの心理的欲求(「自立性」、「有能さ」、「関係性」)を適切に高めていくことが大切である。

なお、部下が仕事に対する探究心や達成感等の内発的に動機づけられた行動をしている場合に、その同じ行動を動機づけるために賞罰等の外発的動機づけを行うことで、かえってその部下のモチベーションが提言する現象が生じることがある。

このように、知的好奇心等によってもたらされる内発的動機づけ基づく行為に対して、賞罰等の外発的動機づけを行うことで、当初の内発的動機づけが抑制されモチベーションが低減する効果をアンダーマイニング効果(undermining effect)という。

アンダーマイニング効果とは逆に、褒められたり期待される等の外発的動機づけによって内発的動機づけが高まり、モチベーションが向上する効果をエンハンシング効果(enhancing effect)という。

多様な人材のマネジメント(ダイバーシティへの対応)

ここでは、ダイバーシティへの対応について解説していく。

なぜ企業にはダイバーシティへの対応が求められるのか

第1章で述べたように、企業の従業員構成については、国籍や性別等の要素を含め、立場や生活環境などが異なる様々な人が、同じ職場で働くという状況が今後も続いていく。

このことを踏まえると、企業はますますダイバーシティ・マネジメント(Diversity Management)の意識を持つことが求められる。

マネジャーは、多様な人々の立場や環境を理解し、個性を知ったうえで円滑なマネジメントを実行し、チームを運営することが求められる。

また、企業は、社会に存在し社会の資源を活用させてもらって活動している以上、ビジネスを通した社会貢献をすることも大切である。

マネジャーは、このような現代社会における企業の在り方を踏まえながら、緊密なコミュニケーションを図りつつ、目標の達成に向けて個性豊かな部下を束ねていかなければならない。

言い換えると、多様な個性を持つ部下のポテンシャルを活性化させて、新しい価値を創造することができるマネジャーが、これからの企業を支えていける人である。

雇用形態の多様化

企業においては、基本的に正規で長期的に雇用される人だけではなく、いわゆる非正規雇用といわれる人々も数多く働いている。

非正規雇用は需給の変動に応じて人員の調整がしやすいという企業側のメリットがある一方、労働者側にとっても、家庭の事情などがあって労働時間を融通する必要があり正規雇用として働くことは難しいなど、企業側・労働者側の双方に非正規雇用を選択する理由がある。

多様な人材のマネジメント

マネジャーは、多様な背景をもつ人材を、チーム内でどのようにマネジメントすればいいのだろうか。

ここでは、多様な人材のマネジメントについて、以下の通り個別に検討していく。

非正規雇用労働者

正規雇用と非正規雇用との間で、業務の分担をどうするかという点が問題になる。

非正規雇用は、正規雇用の履行補助者であり、あくまで業務のわき役だという前提のもとに、一律に単純作業や臨時の仕事を担当するという分け方もある。

しかし、このような区別は、非正規雇用の士気が低下するだけでなく差別にもつながり、職場の雰囲気も悪化していく可能性があるので避けるべきである。

非正規雇用であっても、能力に差はないという前提のもとに、業務の内容により高い専門的知識を有している人材であると評価できる場合は、正規雇用と同様にその自律性と自発性を尊重して差別のないコミュニケーションを行い、目標達成のための戦力としてマネジメントすべきである。

障がい者

企業は、労働者の募集・採用について、障がい者に対して、障がい者でない者と均等な機会を与えなければならず、その雇用する労働者数に一定の率を乗じた障がい者を雇用しなければならない(障害者の雇用の促進等に関する法律)。

マネジャーは、障がいを持つ者も持たない者も含めた多様な人材によって構成される、すべてのチームメンバーの潜在能力を発揮させ、チームの生産性の向上や企業の成長等に貢献させるよう心がけることが大切である。

高齢者

高齢者は、勤労意欲があり、実務に根ざした経験と高い技量を身につけていることが多く、企業における高齢者の受け入れは、その人口構成比が拡大していることもあり、今後ますます増加していくと予想される。

こうした状況の下では、マネジャーは、高齢者が自分の部下としてチームに配属されることも当然想定しておくべきである。

少子高齢化の影響から人手不足が常態化しつつある中、高齢者の雇用確保による人材の有効活用は、企業にとって有用であると考えられる。

高齢者の雇用確保による人材の有効活用が重要な課題の1つとなる中、マネジャーは、人間は一般に、加齢とともに、身体的な機能、記憶力や認識力等が低下し、特に記憶や認知機能の低下により錯覚や不注意などが生じることがあり得ることを念頭に置き、すべてのチームメンバーの有する経験、知識、能力がいかんなく発揮されるよう職場環境を整えることが大切である。

マネジャーは、高齢者が働きやすい職場環境を工夫する中で、ユニバーサルデザインの普及ということも念頭に置く必要がある。

ユニバーサルデザインは、物理的環境だけでなく、マニュアルの工夫(例えば、マニュアルに書かれている文字を大きくする、わかりやすい図表による作業手順書を作成する、など)をすることが必要である。

育児中の者や要介護者を持つ者

マネジャーには、育児や介護などの理由で、働くことに制約のある部下に対する適切なマネジメントが求められている。

家庭の事情で労働時間が制約される部下に、重要な仕事を任せられるのかといった疑問を持ち、そのことから往々にして補助的な仕事しか任せられないといった思考に陥りがちである。

一方、部下は、補助的な仕事しか与えられないことにより労働意欲が失われる、といった悪循環に陥ることにもなりかねない。

しかし、マネジャーは、部下の生活が充実してこそ仕事に対する意欲が向上するということを強く意識する必要がある。

マネジャーは、業務の向上という大前提のもとに、部下との面談の機会を設けたり、日常の雑談の中で部下の抱える事情をくみ取り、解消するための支援をしたりして、人材を育成することを心掛けるべきである。

世代の多様性

現代の就業環境の特徴として、いわゆる「ベビーブーム世代」、「X世代」、「ミレニアル世代」、「Z世代」など、1つの職場で様々な世代の人々が働く状況が上げられる。

少子化が進行し労働市場における人手不足が深刻化する中、今後、経済活動の主力となる「ミレニアル世代」や「Z世代」に選ばれることは、優秀な人材を確保するためにも企業の重要な課題であるといえる。

多様な世代から構成される1つのチームにおいて、マネジャーが、事業を円滑に進め目標を達成するためには、異世代の人材への特別な対処法を模索することよりも、チームが進むべき本来の目的、チームメンバー全員の共通の目的から目を離さないことが重要である。

今置かれている状況において、本来の目的を達成するために最も大切なことは何かを常に意識し、1 on 1 ミーティング等により個々人の欲求を理解することが大切である。

とはいえ、様々な世代の人々が働く職場において、マネジャーは、各世代の特徴を知っておくことは有用である。

そして、異世代を理解するために、対象世代がそうした価値観や考え方をするようになった社会的な背景を知ることが大切である。

各世代には、その世代に共通の価値観や考え方を抱くようになった社会的背景があり、その社会的背景は当該世代にとっては当然のものであるため、異なる世代間の価値観や考え方のいずれが良い・悪いというものではない。

客観的な視点で相手の価値観や感じ方を理解するために、社会的な背景について知ることが有用である。

LGBTQ

LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, QueerやQuestioning)の就労をめぐっては、偏見や差別をおそれ、職場においてLGBTQであることを打ち明けることに困難を感じる人が多いため、身近にLGBTQの存在が認識されにくく、偏見や誤解、憶測などに基づく差別が生じることがあり得る。

職場におけるダイバーシティの実現にあたり、LGBTQであることは本人の代えがたい自我であり、本人の意思で選択したり変更したりすることのできる性質のものではないという認識を共有し、SOGI(性的思考(Sexual Orientation)、性自認(Gender Identity))を含む多様性を尊重し、偏見や差別のない職場の構築に取り組むことが大切である。

外国人

経済がグローバル化していく中で、外国人を積極的に採用する企業はますます増加する傾向にある。

外国人労働者の増加は、企業によい意味での多様性をもたらすことが期待される。

マネジャーは、外国人の部下についても、日本人の部下と同様に、目標の達成に向けてともに仕事をする仲間として、礼節をもって接することが基本である。

日本とそれ以外の国では、仕事に対する意識や文化の違いなどから、日本人であれば一般に通用することが外国人には通用しなかったり、また、特定の宗教からくるタブーがあったりすることも事実である。

そこで、ここでは、外国人の採用から対応についての留意点を簡単に紹介する。

在留資格を確認する

外国人の採用にあたっては、在留資格としてビザの種類によって労働できる場合とそうでない場合がある。

労働関係法規(労働法)は外国人にも適用される

国籍を問わず、日本で働くすべての外国人労働者に、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などが、パート、アルバイトといった雇用形態の有無にかかわらず適用される。

外国人の日本語能力等について留意する

すべての外国人労働者が、日本語を熟知しているわけではない。

語学能力のレベルを上げるような支援が必要である。

外国人の慣習を理解しておく

外国人労働者には、それぞれの国の慣習があり、それを理解していないと上手にマネジメントはできない。

宗教上の慣習や食事・飲酒のタブーなどについては、最低限の事項は理解しておく必要がある。

宗教上の慣習や食事・飲酒のタブー例:

イスラム教を信仰している外国人を雇用している企業で、従業員食堂がある場合は、豚肉が使用されていないメニューを必ず用意する

マネジャーはこれらの点に配慮しつつ、最終的にはコミュニケーションを通してそれぞれの持っている個性を理解し、尊重しながら、マネジャーの属する企業の精神・秩序を承知し約束として守ってもらうという働きかけが重要となる。

コンテクスト文化を理解する

外国人と接する際に、コンテクスト文化を事前に知っておくことは円滑なコミュニケーションを図るうえでとても重要である。

アメリカの文化人類学者エドワード・ホール(Edward Hall)は、世界中の言語コミュニケーションの型を高コンテクスト文化と低コンテクスト文化に分類した。

高コンテクスト文化では、状況や文脈から判断して、言葉以外で情報を伝達する割合が多くなる。

いわゆる「察し」の文化である。

「暗黙の了解」、「阿吽の呼吸」、「一を聞いて十を知る」といった言葉があるように、日本人のコミュニケーションスタイルは、高コンテクスト文化の最たるものである。

一方、低コンテクスト文化では、伝達される情報は実際に話されることに比重が置かれる。

そこには、本音と建前、形式を重んじるような日本人によくみられるコミュニケーションは存在せず、話されている言葉の内容そのものが情報のすべてとなる。

外国人とコミュニケーションを行う際には、日本人のコミュニケーションスタイルが高コンテクスト文化に位置づけられることを自覚して、あいまいさを排し、明確でより具体的な言葉遣いをすることが求められる。

コメント