第13章では以下の点について学んでいきます。

- マネジャーが知っておかなければならない基本知識

- ハラスメントを防止するために

- メンタルヘルス

- ワーク・ライフ・バランス

- 労働災害防止のための対策

マネジャーが知っておかなければならない基本知識

マネジャーは、部下が仕事に取り組むことのできる快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

その際、職場の設備等のハード面だけでなく、職場の人間関係や労働負荷等の心理的側面、すなわちソフト面についても十分に配慮する必要がある。

ここでは、マネジャーが習得する必要のある部下の管理等にあたっての労務関係の基本知識について解説していく。

使用者と労働者の関係について

労働者は使用者に使用されて労働し賃金を支払われる者をいい、使用者はその使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

いわゆる正規雇用の労働者だけでなく、アルバイトやパートタイマー、契約社員(有期雇用労働者)などのいわゆる非正規雇用労働者であっても、労働者として、労働基準法その他労働に関する法律による保護の対象となる。

労働者の権利を確保するため、憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保証する」として労働基本権を規定している。

これを具体化した労働基準法、労働組合法、労働関係調整法のいわゆる労働三法を含め、以下のように各種の労働関係を規律する法律が制定され、民法の特別法として様々な目的で規制がなされている。

また、これらの労働関連法令の多くは強行法規に当たる。

したがって、会社と従業員との間で雇用契約(労働契約)を結んでも、その内容が労働法規に違反していた場合、違反している部分は無効となり、労働法規が適用される。

労働条件などについて

労働条件などを定める労働基準法には、労働契約締結時における規制や、労働契約に付随する労働条件等に関する規制が定められている。

その具体的内容は1日8時間・1週40時間制や残業制限、年次有給休暇等の労働時間に関するものがある。

また、直接払い・全額払い等の賃金の支払方法、就業規則、災害補償などに関する規定も置かれている。

賃金

賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてものをいう(労働基準法11条)。

労働者の最低限の生活を保障する観点から、最低賃金法により最低賃金を保障している(労働基準法28条、最低賃金法1条)。

また、マネジャーが法定労働時間(後述)を超えて部下に残業(時間外労働)をさせた場合、企業は原則として所定の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法37条)。

マネジャーは、業務が法定労働時間内に完了するよう、その効率性を常に意識し、企業として過度な人件費が発生しないようマネジメントする必要がある。

労働時間

使用者は、原則として労働者に、休憩時間を除き1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働させてはならないとされている(法定労働時間:労働基準法32条)。

法定労働時間外に労働をさせるには、当該事業場に過半数労働者で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合には労働者の過半数代表者との間で書面による協定(三六協定)を結び、行政官庁(所轄の労働基準監督署長)に届け出ることが必要である。

法定労働時間を超えて労働(時間外労働)をさせた場合、使用者には割増賃金の支払い義務が発生する。

時間外労働の上限は、原則として月に45時間・年360時間であり、「臨時的な特別の事情」がなければこれを超えることはできない。

そして、「臨時的な特別な事情」があり労使が合意する場合でも、時間外労働は以下を遵守しなければならない。

- 年720時間以内

- 複数月平均80時間以内

- 単月100時間未満

また、原則である「月45時間」を超えるのは、年間6か月までである。

なお、労働者の健康管理の観点から、使用者には労働時間の適切な把握が求められている。

なお、リモートワーク労働者に対しても、使用者は、労働時間を適正に把握する責務を負うため、労働時間の適正な管理を行う必要がある。

すなわち、労働基準法上の時間外・休日労働に関する規制が、通常の労働者と同様に適用されるため、労働時間が法定労働時間を超える場合や、法定休日に労働を行わせる場合には、三六協定の締結・届出および割増賃金の支払いが必要となる。

労働基準法上の労働時間規制を弾力的に運用する制度として、業務の繁閑など企業の都合に合わせて労働時間の配分を調整する変形労働時間制がある。

変形労働時間制は、週、月、季節などにより業務の繁忙度に差がある場合に、一定の要件の下にそれに合わせて労働時間を設定することを認める制度である。

また、フレックスタイム制は、労使間で一定の期間における総労働時間を定め、その範囲内で各労働者が始業・終業時刻を自己の判断で選択できるとする制度である。

フレックスタイム制では、コアタイム(全員の就業を義務付ける時間)を定めることが認められている。

このほか、労働基準法上、「みなし労働時間制」の制度が認められている。

みなし労働時間制は、実際の労働時間を算定することが困難であるなどの一定の場合に、一定の労働時間を労働したものとみなすという制度である。

これには、以下のものがある。

- 事業場外みなし労働時間制:営業職の従業員のように労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し労働時間の算定が困難な場合に、原則として通常の所定労働時間を労働したものとみなされるというもの。要件を満たす場合は原則として時間外労働の問題は発生しない

- 専門業務型裁量労働制:業務の性質上、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある一定の業務については、要件を満たせば、労使協定により定めた時間を労働したとみなされる。対象となる業務は、取材記者、研究開発業務・情報処理システムの分析設計業務、デザイナーなどがある

- 企画業務型裁量労働制:労使委員会が設置された事業場では、労使委員会の決議に基づき、事業運営に関する企画・立案・調査・分析等の業務を行う労働者についても、要件を満たせば実際に労働をした時間にかかわらず、労使委員会において定められた時間を働いたものとみなせる

休日

休日とは、労働者が労働義務を負わない日をいう。

使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない(法定休日:労働基準法35条)。

法定休日に労働をさせるには、当該事業場に過半数労働者で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数代表者との間で書面による協定(三六協定)を結び、行政官庁(所轄の労働基準監督署長)に届け出ることが必要である。

法定休日に労働させた場合、使用者には割増賃金の支払い義務が発生する。

ただし、就業規則等に休日の振替ができる旨を定めておけば、事前に休日と定められている日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日と特定して振り返ることにより、その日に労働させても休日労働とはならず、割増賃金の支払い義務は生じない。

いわゆる「休日の振替」である。

ただし、休日の振替にあたり、その週の労働時間が法定労働時間(原則40時間)を超えるときは、その超える時間について時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となる。

なお、「休日の振替」に対し、いわゆる「代休」は、上記の手順を経ることなく、休日に労働をさせた後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するもので、この場合には企業に割増賃金の支払義務が生じるので注意が必要である。

また、年次有給休暇については、労働基準法上の週休制(労働基準法35条)とは別に、雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとされている。

使用者は、年次有給休暇を労働者が請求する時季に与えなければならない。

ただし、その請求された時季に有給休暇を与えると、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季に与えることができる(単に請求を拒否することはできない)。

これを時季変更権という。

使用者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、「労働者本人の意見を聴取したうえでの時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で年5日以上の年次有給休暇を労働者ごとに時季を指定して取得させなければならない(年次有給休暇の付与義務)。

休憩時間

休憩時間とは、労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間をいう。

使用者は労働者に対して少なくとも次の休憩時間を与えなければならない(労働基準法34条)。

この休憩時間に関する規定はリモートワークに従事する労働者にも適用される。

- 1日の労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は45分

- 1日の労働時間が8時間を超える場合は1時間

休憩時間は「労働時間の途中」に置く必要がある。

また、休憩時間は、自由に利用させなければならない。

業務に従事していなくても、電話当番や来客当番などの手待ち時間は休憩時間とはならず、労働時間としてカウントされる。

休憩時間の自由利用については、休憩時間中に部下が職場から外出することについてマネジャーの許可を要するといった制限を加えても、事業場内で自由に休息し得るならば違法とはならない。

就業規則

常時10人以上の労働者(パートタイマーや臨時的な労働者も含まれる)を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

マネジャーは、自社の就業規則をよく知っておく必要がある。

就業規則の内容がよくわかっていないと、人事労務管理を適切に行うことができない。

労働者と使用者が労働契約を締結するに際し、労働条件を詳細に定めずに労働者が就職することがある。

このような場合であっても、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていれば、労働契約の内容は原則として、その就業規則で定める労働条件によるものとされる。

育児休業・介護休業

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)は、子の養育または家族の介護を行う労働者等の雇用の継続および再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活の両立に寄与することを通じて、これらの労働者等の福祉の増進を図ること等を目的としている。

それぞれの制度の内容は以下のとおりである。

- 育児休業制度:労働者が、事業主に申し出ることによって、原則として子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができるという制度

- 介護休業制度:労働者が、事業主に申し出ることによって、対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として、介護休業を取得することができる(分割取得が可能)という制度

そのほかに、この看護休暇制度や介護休暇制度なども認められている。

なお、事業主は、労働者が育児・介護休業等の申出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

また、事業主は、職場において行われる育児介護休業等に関するハラスメント(育児休業、介護休業その他の子の養育または家族の介護に関する制度・措置の利用に関する言動により労働者の就業環境が害されること)のないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

男女差別の禁止

労働基準法や男女雇用機会均等法などにより、原則として男女の差別は禁止されている。

労働基準法では、使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならないとされている(労働基準法4条)。

もっとも、業務内容、業務能力等、合理的な理由により、賃金を区別することは問題ない。

男女雇用機会均等法では、労働者の募集、採用、配置、昇進、退職、定年、解雇等の事項について、男女が均等な機会、待遇を確保できるように、事業主に対して一定の措置を講じるよう求め、性別を理由とする差別的取扱いを禁止している。

男性と女性では身体的な違いがあるのは当然で、労働基準法は女性社員に対し、以下のような特別な保護規定を設けている。

- 坑内業務の就業制限(労働基準法64条の2)

- 妊産婦を妊娠・出産・育児などに有害な業務に就かせることを禁止する就業制限業務(労働基準法64条の3)

- 産前産後休業(労働基準法65条)

- 妊産婦の労働時間(労働基準法66条)

- 育児時間(労働基準法67条)

- 生理休暇(労働基準法68条)

雇用について

労働者の雇用形態には、正規雇用されたいわゆる正社員のほかに、パートタイマー・アルバイト、派遣労働者および契約社員(有期雇用労働者)といった、いわゆる非正規雇用の形態がある。

非正規雇用労働者も労働基準法上の「労働者」であり、労働基準法その他一定の労働関連法令による保護を受ける。

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者および有期雇用労働者)との間で、基本給や賞与、福利厚生や教育訓練等あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されている(「同一労働同一賃金」)。

厚生労働省では、正規雇用と非正規雇用との間の待遇差に関し「不合理」なものか否かについて原則的な考え方や具体例を示す「同一労働同一賃金ガイドライン」を策定している。

また、派遣労働者についても、派遣先の正規雇用労働者との間での均等待週・均等待遇の確保等の観点から、派遣元事業主(人材派遣会社)と派遣先の事業主に一定の対応が求められる。

なお、請負労働者への対応については、いわゆる偽装請負との関係で、内容を十分に理解しておく必要がある。

例:発注企業は、その本社ビル内でシステム開発の請負業務に従事している請負労働者に対し、直接具体的な指示をすることはできず、あくまで請負企業の責任者を通じて指示しなければならない

派遣・請負に関して、このようなルールを無視すると、労働者派遣法に違反するばかりでなく、職業安定法違反となり、請負企業に加えては中企業も罰則の適用を受けることがあるので注意が必要である。

その他の事項について

上記のほか、労働安全衛生、雇用保険、労災保険等の労働保険、健康保険、厚生年金保険などの社会保険に関する事項等も重要である。

労働関係の法令に違反した場合は、マネジャー自身も、状況によっては労働基準法等による罰則の適用があるので、労働関係の法律知識を持つことが必要である。

ハラスメントを防止するために

ハラスメント(Harrassment)は、一般的に「悩ませること」や「いやがらせ」という意味で用いられる。

組織活動で問題となるのは、職場における主に従業員に対するハラスメントで、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどがある。

都道府県労働局企画室や労働基準監督署に設置されている「総合労働相談コーナー」に対する個々の労働者と事業主との間の紛争に関する相談のうち、「いじめ・いやがらせ」の件数が増加している(厚生労働省「平成30年度個別労働紛争解決制度施行状況」)。

ここでは、セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)とパワー・ハラスメント(パワハラ)について説明する。

セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、嫌がらせのうち、性にかかわるもののことである。

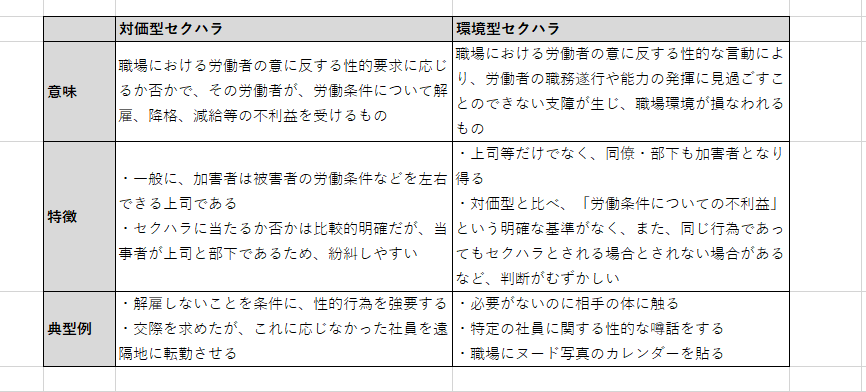

セクハラは、一般に、対価型セクハラと環境型セクハラに大きく分類される。

ただし、実際には、すべてのセクハラ行為が明確に分類できるわけではなく、この2つの型のいずれにも当てはまらないケースもある。

例:被害者が労働条件の不利益を恐れて上司からの要求に応じてしまうような、対価型にも環境型にも当てはまる中間的なケースなど

例えば、人事院「ハラスメントのない職場にするために」では、次のような言動を「セクハラの具体例」として例示している。

- 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」と発言すること

- 「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること

- 女性であるというだけで、職場でお茶くみや掃除、私用等を強要すること

- 酒席で、上司のそばに座席を指定したり、お酌等を強要すること

また、対価型セクハラと環境型セクハラの特徴や例は以下のとおりである。

なお、セクハラに類似するものに、「ジェンダー・ハラスメント」がある。

セックス(Sex)もジェンダー(Gender)も「性」と訳されるが、前者は生物の雌雄としての男女の違いを表すのに対し、後者は社会的・文化的な男女の違いを表す。

ジェンダー・ハラスメントとは、社会的・文化的な男女の役割の違いについての固定概念に基づく嫌がらせのことである。

ジェンダー・ハラスメントとセクハラは、それぞれ別個の概念だが、性別相違に由来する嫌がらせという点で共通しており、その対策にも共通する部分があるといえる。

事業主は、男女雇用機会均等法に基づき、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じる義務を負っている。

事業主は、労働者がセクハラに関する相談を行ったこと、または事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

また、事業主は、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社からその雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合にこれに応じるよう努めること、自らも関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めることといった努力義務を負う。

そして、労働者の側も、セクハラに対する関心と理解を深め、ほかの労働者に対する言動に必要な注意を払い、事業主の講ずる措置に協力するように努めなければならない。

パワー・ハラスメント

職場のパワー・ハラスメント(パワハラ)は、相手の尊厳や人格を侵害し、職場環境を悪化させる行為で、これを放置すれば、労働者は、仕事への意欲や自信を失い、場合によっては心身の健康や生命すら危険にさらされることもある。

また、企業経営上の観点からも、労働者の意欲・生産性の低下や企業イメージの悪化等といった大きな損失につながる。

マネジャーは、自らの言動がパワハラに該当することがないよう十分に注意するだけでなく、チーム内においてパワハラが発生していないか、その予兆がないか、日ごろから注意しておくことが重要である。

労働施策総合推進法により、職場におけるパワハラ防止のための措置を講じる義務が企業に課され、適切な措置を講じない場合は是正指導の対象となる。

労働施策総合推進法上、次の要素をすべて充たすものがパワハラとされ、適正な範囲の業務指示・指導はパワハラには該当しない(労働施策総合推進法30条の2第1項)。

- 優越的な関係を背景とした

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって

- 就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)

労働施策総合推進法は、パワハラ防止対策のために、事業主に対し、「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置」を講じることを義務付ける。

事業主は、労働者がパワハラに関する相談を行ったこと、または事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

また、事業主は、パワハラに関する研修の実施その他の必要な配慮等をするように努めなければならないほか、自らも、関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

そして、労働者の側も、パワハラに対する関心と理解を深め、ほかの労働者に対する言動に必要な注意を払い、事業主の講ずる措置に協力するように努めなければならない。

ハラスメントの予防

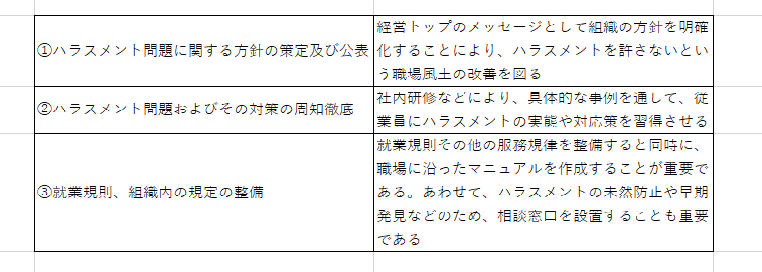

ハラスメントの発生を未然に防ぐために、まず重要なのは、組織としてハラスメント問題を認識し、これを防止するための取り組みを全社員に明確に周知することである。

その方法としては、下図に掲げる事項が挙げられる。

マネジャーは、組織の方針や既定の内容を十分に理解した上で、部下とのコミュニケーションを円滑にすることにより、ハラスメントが発生しにくい職場環境を作り出すことが重要である。

また、部下から相談を受けた場合、真剣に話を聞くとともに、相談窓口などに誘導することも必要である。

さらに、部下を社内研修などに積極的に参加させ、啓蒙に努めることも大切である。

ハラスメントへの対応

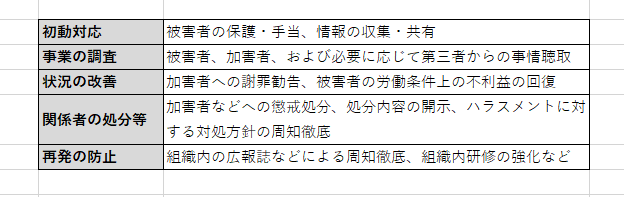

ハラスメントが生じ、または生じるおそれがある場合に備えて、対応の手続きなどを定めておく必要がある(下図参照)。

なお、手続きの全般にわたり、被害者のプライバシーに対して、最大限の配慮がなされるようにしなければならない。

マネジャーは上図の手続きを十分に理解し、手続きの各段階で、事情聴取に応じるなど担当部署に協力をしながら、適切に対応していくことが大切である。

尚、ハラスメントなどの労働トラブルについては「労働トラブル相談士」という資格を取得することも一案です。

労働トラブル相談士は、人事や労働に関する知識を問う資格です。

就職、労働条件、退職、残業、休職、解雇などの法律や決まり、トラブルに関する知識について授業を行います。

2022年春から、全企業にハラスメントについての相談員を置くことが求められており、労働トラブルに適切に対応していくことの重要性はますます高まっています。

CHREAは、労働トラブル相談士資格の唯一の公式認定講座です。

労務に関する資格としては国家資格「社会保険労務士」がありますが、一番重要な違いは、社労士が【労務のスペシャリスト】として企業と契約するのに対して、『労働トラブル相談士』は【誰もが学習できる、誰もが取れる資格】として、企業内での管理職を始めとする多くの人たちに学習、合格をしてもらい、ハラスメントリテラシー、労務リテラシーを行き渡らせることを目的としている点です。

詳細はこちらからご確認ください。

メンタルヘルス

ここではメンタルヘルスについて詳しく解説していく。

こころの病気の初期サイン

こころの病気の初期サインには以下のようなものがある。

部下のストレスへの気づき

マネジャーは、その部下の心身の健康状態について、配慮する立場にある。

とくに、心の健康状態(メンタルヘルス)については、不調を訴える者の増加に伴いトラブルも増加しており、従業員のメンタルヘルスケアは組織にとって見過ごせない問題となっている。

また、オフィスへの出勤の必要がないリモートワークでは、労働者が孤独感を抱きがちになったり、マネジャーや周囲の同僚が、リモートワーク労働者のメンタルの不調や身体の変化に気づくのが困難になる場合がある。

リモートワークに従事する部下に対し、マネジャーは、日常業務での連絡や顔を合わせてのミーティングなど定期的に出社する機会の活用により、リモートワークに従事する労働者のメンタル面や身体の変化を察知することが重要である。

マネジャーが部下のメンタルヘルスを管理するにあたって参考となるものとして、厚生労働省が発表した「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」がある。

これは、精神的疲労のみを対象にしたものではないが、部下の心身の疲労度を判定するにあたり、参考とすることができる。

なお、マネジャー自身のストレス管理については、以下第2章「自己のストレスを適切に管理する」で解説している。

マネジャーが配慮すべき部下のストレス要因

ストレス要因とは、ストレスが生じる原因となる刺激のことをいう。

業務から生じるストレス要因であっても、業務外で生じたストレス要因であっても、部下がメンタルヘルスに不調をきたし、組織にとって損失が生じることに変わりはない。

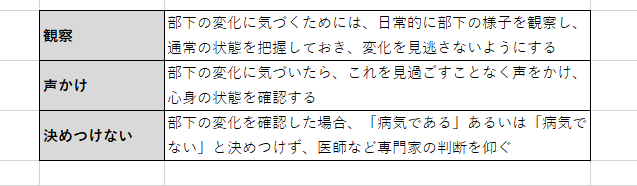

したがって、部下がストレス要因を抱えていないかどうか、日頃から注意を払い、ときには声をかけるなどして確認すべきである。

ただし、ストレス要因には、部下のプライベートの領域に属するものもあり、すべてを把握することは不可能かつ適切ではない。

具体的には、次のような対応をとるのが妥当であると考えられる。

部下の変化を早期に発見するためには

メンタルヘルスケアで何より重要なのは、部下の変化にできるだけ早く気付くことである。

問題を早期に発見し、迅速に対応することができれば、トラブルの発生を予防し、あるいは、最小化することができる。

ここでは、ストレス反応として生じる変化について説明する。

ストレス反応とは

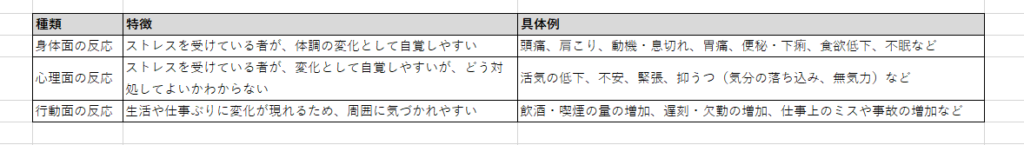

ストレス反応とは、ストレス要因(ストレッサー)により生じる、身体面、心理面または行動面における変化のことをいう。

メンタルヘルスケアにおいて、早期に発見すべき部下の変化とは、このストレス反応のことであり、その内容を理解しておくことは重要です。

ストレス反応の概略は下図の通りである。

部下の変化に気づく

ストレス反応はもちろん一定の傾向はあるが、その表れ方はケース・バイ・ケースである。

そこで重要となるのが部下が「通常の状態」と異なることに気づくことである。

そのためのポイントとして次の2つが挙げられる。

- 時系列で比較する

- 仕事上の変化を比較する

ストレスチェック制度

労働者のメンタルヘルス不調を未然防止(一次予防)し、検査結果に基づき労働者自身のストレスへの気づきを促し、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることを目的として、従業員50名以上の事業所において、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを実施することが事業者に義務付けられている(労働安全衛生法66条の10)。

なお、労働者数50人未満の事業所は、当分の間、努力義務とされている。

メンタルヘルス不調:メンタルヘルス不調とは、精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むのをいうとされている。

メンタルヘルス不調のサインが部下に現れた場合、マネジャーは1人でこれに対応することは適当ではない。

事業場内産業保健スタッフ等によるケアや事業場外資源によるケアも利用して、適切なサポートが行われるようにすべきである。

ストレスチェック制度は大きく以下のように構成される。

- ストレスチェックの実施

- 面接指導の実施

- 集団分析の実施

ストレスチェックの実施

ストレスチェックは、医師など(医師、保健師その他厚生労働省令で定める者)により実施される心理的な負担の程度を把握するための検査である。

検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関し直接の権限を持つ監査的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないとされている。

したがって、一般に、マネジャーはストレスチェックの実施の事務に従事することはできない。

事業者は、ストレスチェックを実施した医師などから、その結果を労働者本人へ通知させる。

この場合、当該医師などは、あらかじめ当該ストレスチェックを受けた労働者の同意を得ずに、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

面接指導の実施

事業者は、上記のストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、医師などから、高ストレス者として面接指導が必要と認められた労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を行う。

面接指導の結果、医師から必要があると認められた労働者に対し、事業者は作業の転換、労働時間の短縮、その他適切な就業上の措置を講じなければならない。

集団分析の実施

事業者は、実施者に職場の一定規模の集団(部や課など)ごとに集計・分析させ、その結果を勘案し、必要に応じ労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

ワーク・ライフ・バランス

ここでは、ワーク・ライフ・バランスについて解説していく。

ワーク・ライフ・バランス憲章

ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和のことをいう。

わが国では、仕事を何よりも優先する風潮があり、それが第二次世界大戦後の高度経済成長を支えたことは否定できない。

しかし、この風潮が、現在多くの労働問題の元凶となっていることも事実である。

そこで2007年12月、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定された。

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)検証」は、「仕事と生活の調和が実現した社会」を、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」であるとし、具体的には以下のような社会を目指すべきと定めている。

- 就労による経済的自立が可能な社会

- 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

- 多様な働き方・生き方が選択できる社会

そして、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」は、「仕事と生活の調和が実現した社会」を実現するため、企業や働く者、国民の効果的な取り組み、国や地方公共団体の施策の方針を定めている。

ワーク・ライフ・バランス実現のメリット

ワーク・ライフ・バランスの実現により、労働者および企業には、それぞれ以下のようなメリットがあると考えられる。

- 労働者:健康が保たれる、仕事とプライベート双方の充実が図れる、など

- 企業:労働者がプライベートに費やす時間を生み出すための工夫をすることにより、仕事の生産性を向上させる可能性がある、入社希望者が増える、など

ワーク・ライフ・バランス実現のためのマネジャーの役割

マネジャーは、まず率先して職場風土の改善に取り組むことが大切である。

そのうえで、部下のワーク・ライフ・バランスを実現することへの支援を行うようにする。

具体的には、多様な働き方に対応できるように、部下の仕事の配分、割り振りなどに気を配る必要がある。

労働災害防止のための対策

事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するための労働災害の防止対策を推進しなければならない。

この事業者とは、組織であり、責任を負うのは組織の代表者である。

もっとも、通常は、マネジャーに権限移譲が行われており、マネジャーが従業員の安全を管理する責任を負う。

企業が負う安全配慮義務

使用者は、労働者から労務の提供を受けるため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し、または使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。

使用者は、安全配慮義務に基づき、必要とされている義務内容をよく検討し、必要な処置を行い、さらに、発生しそうな災害を想定し、その防止策をあらかじめ十分精査する必要がある。

使用者が安全配慮義務に違反しないために、以下のような視点から準備をしておくことが大切である。

- 内在するリスクを想定する

- 発見されたリスクを回避する方法を検討する

- リスクを排除する呼びかけを徹底する

安全管理

ここでは安全管理について解説していく。

マネジャーの安全管理における役割

安全管理は、経営トップの責任で行うものであり、安全管理がうまくいくかどうかは、その姿勢にかかっているといっても過言ではない。

経営トップが打ち出した安全に関する基本方針・安全計画に沿って、各チームのマネージャーは自チーム内のすべての従業員にその方針・方法を徹底させなければならない。

労災事故が発生する要因

労災事故発生の要因としては、人的要因、機械設備の欠陥・故障などの物理的要因、作業の方法・環境などの外的要因、管理上の要因がある。

これらの要因が複雑に絡み合い、安全でない状態や人の危険な行動(ヒューマンエラー)につながり、結果として事故が発生し、災害となる。

マネジャーは、チーム内のメンバーのヒューマンエラー(第14章第1節参照)を極力なくすようにチーム内で管理、指導していくことが求められる。

労働災害の発生に備えた事前の対策

労働災害の発生に備えた事前の対策について1つずつ解説していく。

労働者災害補償保険(労災保険)の内容の理解

労働者を1人でも使用する事業主には、原則として、労災保険が強制適用される(保険料は全額事業主負担)。

労働者が業務中に負傷等をし、これが業務災害と認定されると、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、保険給付がなされる。

しかし、労災保険法に基づく保険給付は、被災労働者に対し必要最小限のものであり、これによって十分に保証されるものではない。

任意の保険・共済への加入

組織が被災労働者等から、安全配慮義務違反等を理由として損害賠償請求を受けた場合に、労災保険のみでは十分ではない。

そこで、企業としては、損害賠償の支払い義務といった経済的リスクに備える方法として、労働災害について労災保険法に基づく保険給付の上乗せ補償を目的とする任意の保険に加入することなど、あらかじめリスクの軽減を図る手段を検討することも必要である。

コメント