第14章では以下の点について学んでいきます。

- ヒューマンエラーのリスク対応

- 製品やサービスに関するリスク

- クレーム対応

- 反社会的勢力への対応

- 取引先の信用不安に関するリスク

- 環境問題に関するリスク

- サプライチェーンにかかわる様々なリスク

- ビジネスと人権

ヒューマンエラーのリスク対応

ヒューマンエラー(human Error)は、人的要因によるミスのことをいう。

ヒューマンエラーは、製品の製造や、事務処理、顧客対応、安全管理に至るまで、さまざまな製品の欠陥や業務上の事故の原因となる。

ヒューマンエラーには、人の不注意(過失)によって発生するものと、意図して故意に不適切な行動をとったために発生するものがある。

一般に、過失によるヒューマンエラーについては、次のような様々な原因と、それによってもたらされるエラーがある。

- 業務の内容が正確に伝わらなかったことによる理解不足や誤解

- 業務作業自体の失敗

- 業務の慣れから生じた先入観による判断ミス

- 複数業務を同時並行で作業することによる混乱

- 共同作業における他人への依存による手抜き

- 過重労働の疲労による作業ミス など

ヒューマンエラーの態様と防止策

上記のようなヒューマンエラーを防止するためには、部下に対してどのような配慮が必要か、1つずつ解説していく。

業務の内容が正確に伝わらなかったことによる理解不足や誤解

マネジャーが、部下に業務の指示を出すとき、まず気を付けなければならないのが、マネジャーの意図を部下が果たしてどこまで正確に理解しているかということである。

そこで、指示をする際には、可能な限り図表や写真などの視覚に訴える資料を使用する。

例:サービス業であれば接客の手順書、製造業であれば作業手順書を部下に配布して業務内容を説明する

ことに、海外で事業展開をしている組織では、言葉の壁が大きな問題となることがある。

可能な限り、誰にでもわかる図表や絵・写真などを用いて、作業の内容が明確にかつ誤解が生じないように工夫をする。

業務作業自体の失敗

業務の指示内容は正確に理解できても、作業工程の中で、自分の業務の進捗状況の把握ができなくなったり、作業が他の作業工程と類似するところがあり作業が混乱してしまったり、完成品と未完成品を混同してしまったりなど、作業の工程の中で生じ得る人為的ミスはたくさんある。

こうしたヒューマンエラーは、次に示すような人間の持つ様々な知覚能力を良好な状態に保つ工夫により、防止することが可能となる。

- 間違えやすい数字やアルファベットなどは使用しない

- メモをとるなどして行わなければならない作業のし忘れを防ぐ

- 既決箱と未決箱を文字表示だけではなく、色違いのボックスに変える

- 作業経過を明確にするため、色のついたカードを作業工程表に置き、色覚で作業の進捗状況を把握できるようにする

- 類似部材について、部材入れの色分けとともに、作業工程の順番に従った部材配置方法を取り入れるなどの工夫をする

- 精密作業など、視神経を一般の作業より使う場合は、照明を適正な照度に調整し作業環境を良好に保つ

- 危険性の高い作業では、複数で他人の声による、安全点検の点呼を行う

- 騒音の激しい部署では、ノイズキャンセル・ヘッドホンの着用を義務付ける

こうした様々な工夫により、作業ミスの防止のみならず、作業効率や労働安全が図れる。

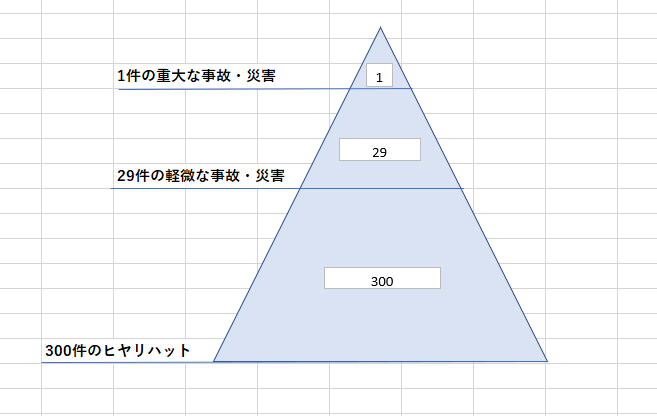

ヒューマンエラーの防止については、労働災害に関する調査・分析をもとに提唱された「ハインリッヒの法則」(H. W. Heinrich)について理解をすることも有用である。

ハインリッヒの法則によると、同一人物に330回の類似した事故が発生するとき、1回は死亡や重傷を伴う重大事故、29回は軽傷を伴う事故、300回はけがを伴わない事故で、これらすべての事故の背後には恐らく数千に達すると思われる不安全行動・不安全状態が存在すると考えられている。

このことから、事故の発生を防げば怪我をなくすことができ、不安全行動・不安全状態をなくせば事故も怪我もなくすことができると考えられている。

重要なのは、事故の比率の数字ではなく、日々の業務を行っていく中で、これらの不安全行動・不安全状態を見逃さないための取り組みを行い、日頃から適切に対応しておくことである。

ヒューマンエラーを未然に防ぐためのポイントは以下の通りである。

- 組織・チーム内の不安全行動・不安全状態に関する事例を、部下にレポートで提出させるなどして、できるだけ多く収集する

- 不安全行動・不安全状態に関する事例について、その状況、発生原因などを組織・チーム内で話し合う

- 不安全行動・不安全状態が発生したそれぞれの場面にあった予防策・対応策を検討する

- 組織・チーム内でそれらの事例や対応策を共有化していくようにする

業務の慣れから生じた先入観による判断ミスの防止

機械装置や製品などの故障率を、時間経過との関係で表示した曲線をバスタブ曲線というが、ヒューマンエラーについても同様のことがいえる。

人は、誰しも初めての業務は不慣れであるがゆえの失敗をする。

しかし、業務に慣れすぎると、今度は思い込みによる判断ミスが生じる。

この経験や慣れから生じた思い込みを防止するためには、業務記録や作業点検シートを活用し、作業や点検をスキップさせないための工夫が必要である。

マネジャーは、部下に対して点検シートの順序通り業務・作業を点検させ、例外なくその痕跡を残させることが大切である。

複数業務を同時並行で作業することによる混乱の防止

マネジャーも含め、部下の仕事は単一ではなく、様々な業務を同時に進行させることも珍しくない。

業務を同時進行させていると、Aという作業の中にB作業の部材が混入したり、数字の誤記入というミスが生じたりする。

これを防止するためには、基本的には業務の優先順位をつけ、可能な限りAの作業が終わってからBの作業に取り掛かるという指示をすることである。

やむを得ず、同時に進行する作業が発生した場合は、書類や部材の配列を明確に区別し、ほかの部材との混同が起きないよう作業環境を整える必要がある。

共同作業における他人への依存による手抜きの防止

1つの作業を複数人で行うことは、お互いが仕事を点検できる環境にあるので、それ自体は有効な作業方法といえる。

しかし、作業の現場で散見されるのが他人への依存による手抜きである。

故意か無意識かにかかわらず、これは重大事故に発展する可能性が高いため、明確な役割分担表を作成し、それを相互に実施したか否かの点検をすることを励行するよう指示することが大切である。

共同作業における考え方の基本はリーチングアウトである。

リーチングアウトは、例えば、同僚の仕事の進捗度合いに関心を持ち、同僚が納期に追われ誰かの手を必要としている状況であれば協力できるような姿勢を持つことである。

過重労働の疲労による作業ミスの防止

肉体的・精神的に過度な業務を継続することによって発生するヒューマンエラーは、多くのビジネスパーソンが経験していることである。

業務の内容にもよるが、適度な休憩や体操などによってインターバルをとることは、ヒューマンエラー防止の基本である。

ここでマネジャーにとって大切なことは、業務の指示を出すマネジャーと指示を受ける部下との良好なコミュニケーションである。

マネジャーは、正確な指示や情報を提供し、あいまいな点については、積極的に部下に正確に理解したかどうかを質す行動(例えば復唱させる、指示した内容を自分の言葉で話させる等)が必要である

複数の共同作業の指示にあたっては、役割分担の明確化や、担当者の相互チェックを指導することが必要である。

そしてマネジャーは、常に部下の業務が特定の担当者に偏っていないか、過重になっていないかの配慮も必要である。

なお、故意による失敗は不正行為となる場合があるので、就業規則などのルールを徹底し、従業員に対する教育・指導が重要となる。

製品やサービスに関するリスク

ここでは製品やサービスに関するリスクについて解説していく。

製品の「品質」やサービスの「質」に関するリスク

製品の品質やサービスの質にかかわるリスクとは、例えば、製品が市場に流通している段階で製品の欠陥など何らかの問題があることが判明することにより、ユーザー(顧客)に不利益を与え、結果として自社に損失が発生することをいう。

品質に関するリスクの一例として、販売した食品に存在した何らかの問題が原因で顧客が食中毒を発症した場合や食品に異物が混入されていた場合のように、食品を販売した後にしょの商品に不具合があったことが発覚することがある。

上記の食中毒の場合を例にとって説明すると、以下のような対応措置を講じることが必要となる。

緊急対応

まずは緊急対応方法について1つずつ解説していく。

書道

顧客から体調の不良を訴える連絡があった場合、その身体の安全・健康のため、その顧客に対し救急車等の出勤を勧奨し、専門医による治療等を受けさせるべきである。

それと同時に、組織の関係各部署に緊急連絡を入れ、同種同等の製品の販売停止や、その他の初動を徹底すべきである。

顧客への対応

発症した顧客に対しては、把握できる限りで事情を説明し、調査の進捗状況を適宜報告するほか、原因が党組織にある可能性があるのであれば、早い段階で見舞い品や見舞金を贈ることも考えられる。

ただし、当組織に責任があるかどうかが不明な段階であまりにも高額の贈答をすることは避けるべきである。

補償・賠償の交渉は当組織に責任があることが判明した後に行うべきである。

保健所対応

食中毒の疑いがある場合は、速やかに保健所(食品衛生担当官)に申し出て、相談する必要がある。

原因の調査は、専門知識を有し科学的検査の実施が可能な保健所が行うものであり、組織の側が単独で事態の収拾を図ろうとすると、事実の隠ぺいととられる恐れがある。

保健所は中立の立場で客観的調査を行う機関であるため、組織としては保健所の調査に可能な限り協力すべきである。

その他の緊急対応

食中毒の原因が不明のまま食品の販売を続ければ、引き続き食中毒が起こることもあり、事態の悪化を招きかねない。

そのため、被害の拡大を防止するため、場合によっては自主的に休業するという判断も必要である。

また、食中毒の原因であると考えられる食品を自主的に回収したり、患者以外の顧客への事情説明を行ったりすることも重要である。

ほかの事業者が製造・加工した食品であっても、その食品が原因となって食中毒などの事故が発生した場合には、その食品を販売した業者は同様の対応をとらなければならない。

行政処分・レピュテーションリスク(評判リスク・風評リスク)への対応

当組織が製造・加工した食品について食中毒が発生した場合、営業許可の取り消しや営業の禁止または停止の処分がなされることがある。

また、その対応如何では、安全管理体制の不備や対処の遅れ等について批判的な報道がなされることがある。

そのため、万一、食中毒が発生した場合には、消費者側の視点に立って次のような対応を行い、組織のイメージの低下による損失を可能な限り防止しなければならない。

速やかな原因究明の実行

商品に異物が混入するのは、原料の段階、加工の段階、流通の段階、消費者にわたった段階など、いくつかのパターンに分けて考えることができる。

そこで、顧客から異物混入の連絡があった場合には、商品の検査・調査への協力を関係部署または商品を購入した消費者に依頼し、どの段階で異物混入があったのかを見極める必要がある。

いずれにしても、小売業者は売主として返金・代替物の給付、損害賠償などの責任を負う可能性がある。

再発防止策・予防及び改善策の策定と教育訓練の実行

食中毒や異物混入の原因が当組織にある場合には、当組織の努力によりその発生リスクを回避・低減することができる。

食中毒に関していえば、食品の安全管理は厚生労働省の発表するガイドライン(食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針)が参考になる。

また、食中毒が発生した場合の補償等に備えて、保険に入っておくことも重要である。

一方、食中毒や異物混入の原因がほかの組織にある場合には、卸売業者や小売業者がそれを防止することはおよそ不可能に近いと考えられる。

しかし、いったんそうした事故が起きた組織との間では、原因究明が明確になされ改善措置が講じられるまでの間は取引を停止し、事故の原因となった商品が当組織に納入されることを可及的に防止しなければならない。

さらに、再発防止のため、業務マニュアルの改善や、部下の教育訓練を徹底すべきである。

リコールとは

リコールとは、一般に、製品の設計や製造過程の過誤により製品に欠陥があることが判明した場合に、製造業者や販売者が無償でその修理や交換、返品に応じる措置をいう。

リコールには、法令に基づいて実施される場合と製造業者等が自主的に行う場合がある。

製品の品質等に問題を生じさせないための体制整備

製造業者のマネジャーとしては、まず、PL、リコールのリスクを回避するための体制、すなわち製品の設計・製造・流通等を通じて、製品の安全確保に向けた体制を整備することを組織内で構築するように働きかけることが重要である。

その際の重要な視点として、①その製品の本来的な用法に従って使用された場合の安全性だけでなく、②合理的に予見される誤使用をも考慮し、そのために製品事故が生じた場合であっても、消費者に生じる被害が最小限にとどまるよう留意する。

そのためには、各部署のマネジャーが連携して、製品開発の段階から、同種の製品でいかなる事故が生じているかなどの情報を収集し整理することが必要である。

このような情報収集に役立つものとして、経済産業省が消費生活用製品安全法35条1項に基づき事業者から報告を受けた事故のうち、プレス発表を行ったものを、製品名等で検索できるWEBページを公表しているので参考にすることができる。

製品の品質等に問題が生じクレーム等を受けた場合に備える社内体制の整備

マネジャーは、製品の安全性に最新の注意を払うべきであるのはいうまでもない。

しかし、それだけでは十分でなく、担当部門のマネジャーは、その事業を継続するために、製品事故が生じた場合に対する対策を講じておくことも重要である。

マネジャーは、自分の組織が製品に関する苦情等の連絡を受けた場合に、適切に処理できるようにしておかなければならない。

クレーム情報は、現場の一営業担当者に伝えられることもあれば、企業の代表番号を通じて総務部門等の担当者に伝えられることもあり、様々な部門がその窓口となる可能性がある。

クレーム情報を受けた者が「大した情報ではなく、自分で処理できる」と考え、場当たり的な対応をすることも十分考えられるが、製品の品質等に起因する重大なリスクが後に顕在化した場合、企業は多大な損失を被るおそれがある。

そのリスクを最小化するためにも、クレーム情報の連絡・報告体制は非常に重要である。

マネジャーは、クレーム情報をとりまとめる部署にクレーム情報が確実に伝達されるように注意を払う必要がある。

製品納入やサービス提供の遅延・不能

納品の遅延または不能を引き起こした組織は、納品先からの信用が低下し、場合によっては取引自体を打ち切られることもある。

また、納品遅延や納品不能に対しては、取引先から債務不履行を理由とする損害賠償を請求されるおそれがある。

台風などの自然災害が原因で納品が遅れた場合、不可抗力だとして責任を免れる場合もある。

しかし、自然災害に起因する納品遅延等であっても、倉庫の窓が破損していたのを放置していた場合など、保管状況に不備があった結果、製品の減失・毀損を招いた場合など自社にも責任がある場合には、債務不履行責任を追及される可能性がある。

不可抗力か否かについては、正しい法律知識を持って判断できるように心がけるべきである。

次の事例をもとに、納品の遅延や不能への対応について考えていく。

納品先と継続的製品供給契約を締結して製品を納入していたが、当社の工場が台風による水害で浸水し、製品が毀損し生産設備が使用不能となった。

次の当該製品の納期は3日後であるが、納期に間に合わせることは不可能な状況である。

また、今後の生産分についても生産再開の見通しは不透明である。

被害状況の説明、復旧の見通しの説明

マネジャーは、納品の遅延や不能が確実であることがわかったときには、その理由のいかんを問わず、納品先への連絡を最優先に行う必要がある。

このことが取引先に対する信頼維持・回復への第一歩である。

また、速やかに連絡することで、取引先において、ほかのメーカーから部材を調達するなどの代替措置を可能にし、損害総額の低減を図ることができる。

具体的には、まずは納品が不能となったことを率直に謝罪するとともに、被害に至った原因、復旧に要する期間の見通しを取引先に伝える。

代替業者からの仕入れによる納品確保などの措置

例えば、納入する製品が、汎用性のある製品であって代替品の調達が可能であれば、緊急措置として、同業他社から製品を仕入れて納品を間に合わせるということも検討する必要がある。

もっとも、代替製品の納入に当たっては、取引先の承諾を求めることが必要である。

取引先の要求の把握

取引先との折衝の際には、取引先が当組織に対し、損害賠償請求、取引の中止・解除など、どのような要求を検討しているのか、その感触をつかむことも大切である。

相手方の要求内容をできるだけ早い段階で把握することは、当組織の以後の対応方法を検討するにあたっては重要な要素となる。

納品先への継続的な報告などの対応

取引先へは、第一報以降も、継続して状況の報告・説明を欠かさず行う必要がある。

とくに、情報を訂正すべきときは、適宜その時点で経過を報告することが大切である。

また、取引先からの損害賠償請求などの事態に備えて、総務部門等の関係部署を交えて、当組織としての対応方針を決定する必要がある。

その際、状況に応じて弁護士等に相談し、善後策を講じておく必要がある。

さらに、トラブル発生時の対応は、具体的な対応手順をリスクに応じて定め、マニュアル化し、それに従って教育しておくことも大切である。

クレーム対応

組織が、その活動を通じて商品やサービスを顧客に提供していると、顧客から商品やサービスについて様々な意見が寄せられることがある。

それらの意見は、その組織の商品やサービスに関する大切な情報として、以後の組織の活動に役立たせるべきものである。

また、組織は顧客から、商品やサービスに不具合があったという連絡や、不満・苦情を受けることもある。

このような場合に備えて「お客様対応マニュアル」などが整備されていれば、担当者がそのマニュアルに沿った対応をすることとなるが、このようなマニュアルによる対応では問題が収束しないこともある。

いわゆるクレーム対応だが、このような日常業務の範囲を超えた例外的な処理は、マネジャーの重要な仕事の1つである、

マネジャーには、適切なクレームへの対応が求められている。

クレームの通報を受けた時の組織としての対応方法

ここではクレームに対する組織の対応方法を解説していく。

クレームに対する初期対応

例えば、組織の不祥事や製品に関する外部からのクレームの通報は、それを受けた時点ではその審議が不明であったとしても、まずは、その連絡内容が真実であると仮定して行動すべきである。

例:匿名であるからという理由で製品に関する外部からの連絡を放置することは慎むべき

クレームの初動調査(SNS等の検索による確認)

クレームが発生した場合、組織の不祥事や製品に対して同種、同類の情報や噂の有無については、インターネットの検索サイトなどを通じて調査することが可能である。

真偽が不明であっても、組織の不祥事や製品に対する風評が流されているとすれば、何らかの対応をしなければ、深刻な風評被害につながる可能性がある。

また、津辺日ごろから、組織に対する風評をソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)等により検索調査しておけば、早期に対応するための情報探知が可能である。

ニュースリリース(顧客・社会への対応)

実際に製品等に不具合があり、その不具合が顧客の健康を害する可能性があるものであった場合や社会的に関心が高い不祥事については、即座に報道され、短期間のうちに世間の関心が高まる。

そのため、ニュースリリースが必要になることがある。

ニュースリリースの是非については、総務部等の担当部署で決定されるが、第一報を受けたマネジャーは、組織としてクレームに関する公表の可能性を考慮して、なるべく早く担当部署に関連情報や資料を提供する必要がある。

ニュースリリースをすべき時期は、生じた事件・事故により異なるが、報道のタイミングなども考え、事件・事故が生じたことを確認してから間を置かずに公表することが望ましいといえる。

また、報道機関に対しては、事実関係について、当事者として把握していることを、できるだけ正確に公表する。

改善策や顧客への対応の現状や方針なども公表し、正直な報道対応を心がけることが大切である。

初動時の調査の結果、問題点が事実と判明した場合には、必要に応じて緊急記者会見を開き、またはその旨を公表する必要がある。

事件・事故の規模にもよるが、1~2度のニュースリリースで事態が収束することはむしろ稀であり、ときには1日に何度もニュースリリースをすることも想定すべきである。

そのため、報道機関や担当者の混乱を避けるために日付や時刻に加え、一連のニュースリリースの順番がわかるように連番(「001」など)も付記する配慮も必要である。

事実関係の調査

クレーム内容を調査するためには、例えば、その製品の製造にかかわる工場の操業を一定期間停止し、また原材料の調達先等に協力を仰ぐことが不可欠である。

そのため、これらの調査を開始するにあたっては、組織としての判断が必要となる。

また、場合によっては、第三者機関による調査を依頼し、客観的な調査結果を求めることも検討しなければならない。

行政への対応

組織の不祥事や製品事故が発生した場合、関係行政機関への届出や報告が企業に義務付けられていることがある。

例:消費生活用製品安全法では、同法に規定する一定の製品について、重大事故が発生した場合、発生の事実を知った日から10日以内に、当該製品の名称や型式等の一定の事項を内閣総理大臣(消費者庁長官)に報告する必要があるとされている(消費生活用製品安全法35条)

医薬品や食品については、消費生活用製品安全法ではなく、医薬品医療機器等法・食品衛生法といったほかの法令に基づく適切な対応が必要であり、業務に関係する法律の知識が不可欠となる。

緊急時対応マニュアルの整備・見直し

マネジャーは、自社製品等についてクレームを受けその対応を終えた後は、その対応に不備がなかったかなどを振り返り、今後、同様の事例が起きた時の損害をより軽減するにはどのような対応が必要かを検討する。

そして、その結果については、対応マニュアル等の整備・見直しとして「見える化」しておく必要がある。

クレームへの個別の対応方法

ここではクレームへの個別の対応方法について解説していく。

マネジャーによるクレーム対応の必要性

顧客からの情報は、商品やサービスの質を向上させたり、組織のマネジメントに生かしたりすることができる有用なものである。

製品やサービスについて、顧客の指摘通りの不具合が認められれば、誠意をもって対応することを心掛け、顧客の被った損害を補填する必要がある。

マネジャーによるクレームへの対応方法

ここではマネジャーによるクレームへの対応方法を以下の通り解説していく。

クレームの内容を聞き取り把握する

マネジャーは、顧客からクレームを受けた場合には、次の点に留意して十分に話を聞くようにしなければならない。

これは、顧客に対し誠実な姿勢でクレームに対応するとともに、顧客が申し出ている苦情に関する情報を収集する必要があるからである。

- 顧客の不満の原因は何か

- 顧客の府馬は解消し得るものか

- 現時点において結論として何を求めているか(謝罪、損害賠償、改善措置)

また、クレームを受け付けた後は、次の点に留意して、引き続き対応に当たるようにする。

- 顧客の主張を整理して、復唱する

- 顧客の心情を否定しない

- 顧客に丁寧に説明する

ここで注意すべきは、顧客の心情に配慮して誠意ある対応をすることと、責任を認めることは別の問題だということである。

もっともクレームを申し立てているということは、顧客に何らかの不満が生じているということであり、組織が責任を否定しようとするあまりに、顧客の心情に配慮することなく、必要以上にビジネスライクな対応をとれば、かえってその不満は募るばかりである。

原因を究明し責任の所在を確認する

クレームが発生した原因を、顧客から収集した情報や事実をもとに、可能な限り客観的に究明する。

この点は、組織の責任の有無を決定するうえで不可欠であり、顧客の関心の高いポイントでもあるため、中途半端に済ますことは許されない。

このプロセスにおいてはまず法律上の責任の有無を見極めることになる。

この後のクレーム対応がどのように進むかは、法律上の責任の有無により定まるからである。

法律上の責任の有無は、専門的な法的判断を必要とする場合が多く、総務部や法務部などの専任部署(場合によっては弁護士など)への相談が不可欠である。

さらに、組織として、道義的責任や顧客満足(CS)の観点から、法律上の責任を超えて、どのような対応をするかを検討する。

不具合に関する情報の共有及び対策の実施

複数の顧客から同様のクレームがあった場合、個々のクレームに誠実に対応するほか、そのクレームの原因自体を解決する必要がある。

例:商品の説明書の記載に誤りがあった場合、システムの不具合によるトラブルがあった場合など

このような場合、クレームを受けたマネジャーは、商品やサービスの内容・質に責任を負う担当部門に情報を与えるなど、クレームの原因を迅速に解決するために必要な措置をとらなければならない。

悪質なクレームへの対応方法

顧客の中には、組織の些細な落ち度を捉えて執拗に苦情を申し立てる者もいる。

いわゆるクレーマー(「コンプレイナー(Complainer)」ともいう)である。

クレーマーに対する対応を誤ると、風評被害の発生やソーシャルメディアでの炎上など、そのほかのリスクがともに顕在化し、組織の社会的信用の失墜やブランドイメージの低下など、組織に多大な損害が生じることもあり得る。

マネジャーは、組織の責任者として、この種のクレーマーへの対応が必要となる。

クレーマーは、執拗に苦情などを申し立てる目的に応じて、次のように分類することができる。

- 苦情を申し立てることにより金銭などの財産を得る目的を持つ者

- 苦情を申し立てること自体を自己の楽しみとする者

- 組織(とくに有名企業・大企業)が自己の苦情に対応しているのを確認することで満足感を得る者

実際には、クレーマーは上記のいずれか1つだけに当てはまるわけではなく、複数のタイプに当てはまることもある。

現実にたいおうにあたるマネジャーとしては、そのクレーマーが何を目的としているのかを探ることが重要である。

当初は単に商品・サービスへの苦情の申立てをするにとどまっていたクレーマーが、組織の態度が軟化するのに乗じて、金銭を得ようと考え、徐々にエスカレートして、犯罪もしくはこれに準ずる不当要求(脅迫、教養など)をする者もいる。

このような場合には不当要求には応じず、毅然とした対応をすることが必要である。

不当要求に対しては、最低限以下のような対応をとるべきである。

- 当方の対応は、複数人で行うこと

- 記録や証拠の確保をすること

- 不当な要求行為があれば、警察に連絡すること

- 裁判所に不当要求禁止の仮処分の申請をする

反社会的勢力への対応

クレームへの対応で、注意しなければならないのは、いわゆる反社会的勢力との関係である。

反社会的勢力の不当な要求に応じたり取引関係を持ったりした場合、暴力団対策法や暴力団排除条例等により、公安委員会から勧告などの処分を受け、取引先や社会から信用を失い、または、反社会的勢力に供与した利益が不当な支出であるとして経営陣が経営責任を追及される恐れがある。

反社会的勢力との取引にかかわった担当者が、背任罪や特別背任罪などの刑事責任を問われることもある。

マネジャーの心構え

反社会的勢力(反社と略されることもある)の定義は、必ずしも統一されたものがあるわけではない。

内閣総理大臣が主宰する犯罪対策閣僚会議がとりまとめた「企業が反社会的暴力による被害を防止するための指針」によれば、反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」とされ、具体的な属性として「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」が挙げられている。

反社会的勢力に対する基本的なスタンスとしては、第一に最初から接触を持たないこと、第二に仮に接触を持った時は速やかに関係を断ち切ることである。

相手方が反社会的勢力であると判明した時の対応

相手方が反社会的勢力であることが明らかとなった場合、ただちに関係を打ち切るべきである。

財物の授受があった場合には、ただちに引き渡した物の返還を求め、あるいは受け取った物を返還する。

場合によっては即時の完全な関係解消が困難であることもああるが可能な限り速やかに関係を解決するよう努力する。

このような行動に出た場合、相手方から契約の不当破棄である等の主張がなされる可能性があるが、これに対しては契約条項の中に反社会的勢力ではないことを誓約する旨の条項(いわゆる「反射条項」)を入れておき、当該条項に違反する不実告知があったことを契約解除の理由とすることが有効である。

警察等への通報

恐喝や取引の強要などの事実があった場合には、警察に連絡して連携を図り、刑事事件としての立件も視野に入れた対応を検討することが必要である。

また、仮にそのような事態には至っていないとしても、反社会的勢力ではないかとの疑いを持った場合には、警察が相手方について反社会的勢力に関する情報を把握していることがあるので、適切な解決に至る助けとなる場合がある。

反社会的勢力から不当要求を受けた場合

反社会的勢力から取引の申し込みや金品の要求があった場合には、断固として拒絶することが大切である。

例:会社のサービスや商品にクレームをつけ、それに乗じて不当な要求がなされることがあるが、事実であれば謝罪などの通常なすべき対応をとるが、それを超える要求については、あくまでも拒否する姿勢を崩してはならない

反社会的勢力と取引をしてしまった場合

マネジャーは、反社会的勢力と取引をしたことが明らかになった場合には、直ちにその旨を上司に報告する。

反社会的勢力と関係を持ったという事実は、企業の存亡にかかわる重大事であるため、一刻も早くその事実を経営層に知らせなければならない。

この点は第4章第2節「アクシデント情報は優先的に報告させる」で述べたとおりである。

取引先の信用不安に関するリスク

取引先の信用不安とは、売掛金などの回収不能にかかわる取引先の信用力低下をいい、取引先の資金繰りが悪化したり主力商品の売り上げが低下したりすることなどによって、売掛金の回収が困難となり、将来的に損失等が発生するおそれが生じる。

信用調査

信用調査は、取引先の業種や経済環境を把握し、その信用力を把握することを目的として行われる。

経済的な取引が行われる場合に、代金などが確実に回収できるかどうかは、取引先の資金繰りとの関連も含め、重要な問題である。

したがって、取引を継続しても問題がないかどうか、確実に支払ってくれるかどうかなど、回収が終わるまで取引先の動向を把握しておくことが重要である。

信用調査は大きく分けると、次の直接的調査と間接的調査に分けられる。

直接的調査:貸付先への訪問や経営者との面談、提供された資料の調査など

間接的調査:民間信用調査機関を通じて行う調査など

このような調査により収集した、法的・財務的ポイントに関連するデータから検討資料を作成し、取引開始の妥当性を判断しなければならない。

その結果、取引先の信用状態に問題がないと判断できれば信用限度を設定する。

その後も日常的に取引先に対する信用管理を行い、取引先の信用状態の変化を迅速に把握することが債権管理の上で非常に重要である。

法人にはさまざまな種類があり、商業登記簿等により、以下の事項を調査する必要がある。

- 法人の種類・目的

- 役員の変動

- 代表者の権限・責任

- 許認可の取得状況

加えて、組織の内容を客観的に把握するためには、次の観点から経営分析を実施することが有益である。

- 安全性の分析:長期・短期の安全性に関し、自己資本比率や借入金依存度、流動比率、当座比率、固定長期適合率等の比率分析を行う

- 収益性の分析:売上高経常利益率・自己資本利益率・経常収支比率・売上高人件費率等の比率分析を行う

- 成長性の分析:成長性は、債権回収率の高さや取引拡大の可能性を示すので、増収率や経常利益増加率、②の各種利益率の増減等で分析を行う

あわせて、キャッシュフローの把握が重要になっている。

危険兆候の発見

取引の相手方の日常的な信用状況の適切な把握により、代金債権の回収遅延・不能に至る危険な兆候を発見することが可能になる。

例:経営層の変化、営業内容等の変化など

危険兆候が発見された後の対応

取引先に危険兆候がみられる場合には、万一の場合に備えて、取引先に対する債権の存在を立証できるよう、以下の通り契約関係書類の再点検を整備を行う必要がある。

- 貸付金残高の確認:金額・元利の区別・担保権の有無等の資料を至急準備する

- 債権回収状況の再点検:現在までの回収状況、支払遅延等がないかを確認する

- 担保目的物の評価見直しと増担保、代担保の要求の検討:回収資源の特定をすることが重要である

- 債務者の最近3期間程度の事業年度の事業報告書、有価証券報告書または附属明細書を含む決算書等の点検

なお、取引先の倒産等により、リスクが現実化した場合には、法的な手段をとること等を含め、弁護士等と相談しながら、早急に対応することが重要となる。

環境問題に関するリスク

現在、地球規模の課題として環境に配慮する意識が高まり、企業の環境に対する責任も厳しく問われる状況が進展している。

大気、水、森林、土壌、エネルギー、化学物質、廃棄物など、気候変動や生物多様性に影響を与える環境汚染や廃棄物に関するリスクは、あらゆる事業活動において潜在するリスクである。

地球環境への配慮を怠った結果、環境汚染や廃棄物の不法処理を引き起こした場合のペナルティは、巨額の賠償責任や社会的評価(レピュテーション)の低下、消費者からの不買、当該企業の取締役等の刑事責任など、企業の存続に甚大な影響を及ぼす致命的なダメージとなり得る。

企業として、自社の活動にどのような環境リスクが潜在するのかを把握しその顕在化を回避することが重要な課題である。

環境関連規制に関しては、廃棄物の処理や有害物質による水質・土壌の汚染、騒音や振動など多数の法令・規則・ガイドライン等のほか、自治体ごとに条例や規則に定めが置かれている。

自社の事業活動に関連する最新の規制を把握しておくことが不可欠である。

また、SDGsには地球環境の保護に関する多くのゴールが定められ、それを達成するためのターゲットが具体的に挙げられている。

自社の事業活動をSDGsで掲げられたターゲットに関連付け、自社の事業活動がSDGsの達成に貢献していることを内外に開示することは、地球環境に配慮した事業活動を通じて持続的に収益をあげていくために有効な施策である。

なお、企業によっては、実際には環境への配慮を行っていないにもかかわらず、環境保護等に貢献するかのような広告や広報を行うことにより、一般消費者に誤った商品・サービス選択をさせようとする場合がある。

このように、実際は環境改善効果がない、または調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかかわらず、環境面で改善効果があると称することを「グリーンウォッシュ」という。

サプライチェーンにかかわる様々なリスク

ここではサプライチェーンにかかわる様々なリスクについて解説していく。

サプライチェーンが影響を受け得るリスク

サプライチェーンは、第8章第2節で述べたように、商品や製品が消費者の手元に届くまでに経る様々なプロセスの連鎖である。

具体的には原材料の供給事業者(サプライヤー)、メーカー、物流事業者、卸売事業者、小売事業者がこのプロセスを構成する事業を実施することとなる。

このように、サプライチェーンは、一個の事業者の事業により完結するものではないため、各個の事業において、その事業特有のリスクが潜在する。

こうしたリスクの顕在化によりサプライチェーンが寸断されると、製品の供給が不可能となり、そのことによる債務不履行責任(損害賠償)や顧客離れ等、事業継続に深刻な影響を及ぼしかねない。

そこで、サプライチェーンのすべての局面で生じる事象を常に把握しておくことが重要となる。

サプライチェーンにかかわるリスクの管理

サプライチェーンにかかわるリスクの管理にあたっては、次の例のように自社のサプライチェーン上の重要拠点に関し、どのような脆弱性があるかを調査し、その対策を講じることが重要である。

- 調達プロセス:1社のみから供給されている原材料の有無など

- 生産・保管プロセス:工場や倉庫等が機能停止した場合の代替拠点は存在するかなど

- 物流プロセス:既存のルートが寸断した際の代替ルートは定まっているかなど

- 受注・販売プロセス:必要程度の在庫数量を算定、確保しているかなど

ビジネスのグローバル化に伴い、現在、サプライチェーンも複数の国にまたがって展開されている。

海外のサプライヤーから供給を受けている原材料が児童労働などの人権侵害や環境破壊、紛争鉱物等に関連している場合、企業や製品の社会的信頼が大きく失墜する。

こうした事態は、ESGの観点からも大きなリスクにつながる(第1章第1節参照)。

サプライチェーンにかかわるリスクの管理においては、自社製品の原材料は、どこから供給されているのか調査する、SDGS・ESGの観点にそぐわないサプライヤーを排除する、途上地域等に所在するサプライヤーに対する人権や環境保護についての啓蒙を行うといった活動も重要になる。

ビジネスと人権

ここではビジネスと人権について解説していく。

人権侵害にかかわるリスク

企業が抱える様々なリスクの1つとして「人権侵害にかかわるリスク」が挙げられる。

ビジネスのグローバル化に伴い、企業の経済活動を構成するサプライチェーンは、世界中に広がっている。

こうしたサプライチェーンの一部において、例えば、低賃金労働や不当・過剰な長時間労働、強制労働、児童労働、土地所有の概念を持たない先住民からの土地の収奪等があった場合、「国境を越えた人権侵害」として国際的に問題視される事態が増加するなど、人権に対する人々の意識が高まっている。

そのような状況の中、企業は、自社の活動が人権に関して与える影響について適切に把握することがリスクの回避につながる。

人権保護のための規制

例えば、自社製品の原材料を海外から輸入している企業が、現地の調達先が劣悪な環境下で従業員に労働を強いていたり、安価に原材料を得る目的で森林を違法に伐採しているような場合、その調達先と取引をしていることによって、自社が人権侵害を助長しているとして提訴されたり、外国の法律に基づき制裁等が科される可能性がある。

人権保護に関する諸外国の法律の例:

- 現代奴隷法(イギリス)

- 現代奴隷法(オーストラリア)

- サプライチェーン透明法(アメリカカリフォルニア州)

- サプライチェーン法(ドイツ)

- 児童労働注意義務法(オランダ)

法務省「いま企業に求められる「ビジネスと人権」への対応」によれば、企業が自社の人権問題を放置している場合、次のようなリスクが顕在化し得るとしている。

- 法務リスク:訴訟や行政罰など

- オペレーショナルリスク:人材流出やストライキなど

- レピュテーションリスク:不買運動やSNSでの炎上など

- 財務リスク:株価の下落や投資の引き上げ(ダイベストメント)など

一方で、企業が人権に関する取り組みを充実させた場合のポジティブな影響として、次のようなものを挙げている。

- 新規顧客の開拓・顧客単価の上昇

- 採用力・人材定着率の向上(≒採用コストの減少)

- 生産性の向上

- ブランド価値の向上

- 株式等価値の上昇

人権尊重への取り組み

企業が人権尊重についての取り組みを推進するに際し、指針となるものの1つとして、国連「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護、尊重及び救済』枠組みの実施」を挙げることができる。

この指導原則は「人権を尊重する企業の責任」の運用上の原則として以下を挙げている。

- 人権を尊重する責任を果たすためのコミットメント

- 人権デュー・デリジェンスの実施

- 人権への悪影響の惹起または助長を確認した場合における正当な手続きを通じた救済の提供等

これらのうち、人権デュー・デリジェンスへの取り組みは、人権問題に起因するリスクの発生を回避する戦略と考えることができる。

デュー・デリジェンスは一般に、負の影響を回避・軽減するために、その立場に応じた相当な注意を払う行為や努力のことを指す。

企業の事業活動における人権侵害となり得るリスクのアセスメントや、リスクの顕在化を回避するための対策の構築等を要素とする人権デュー・デリジェンスの適切な実施は、社内外の人権の保護および自社の企業価値の向上に資するものである。

コメント